"Garage" est un terme que l'on trouve souvent dans les chroniques, parfois avec un beau contre-sens à la clef d'ailleurs, et qui mérite donc quelques explications. Il faut d'abord préciser qu'ici, on évoquera le "garage-rock", à ne pas confondre avec la house-garage et le UK-garage. Ces deux sous-genres de la musique électronique tirent leur nom d'une célèbre boite de nuit qui passait de la house à New York : le Paradise Garage, un temple dédié à la musique électronique. Le garage qui nous intéresse ici tient son qualificatif de la légende selon laquelle de nombreux groupes amateurs des années 60 répétaient dans le garage de leurs parents, faute de mieux !

(The Count Five - Psychotic Reaction)

Historiquement, le garage-rock est un genre strictement nord-américain, tout au mieux on pourra éventuellement évoquer plus largement les pays du continent sud-américain et l'Australie... En effet, le rock des anglais de la même époque, celui des Kinks, Stones, Yardbirds, Who et compagnie n'est PAS du garage mais de la beat music ou si l’on veut être encore plus précis on pourra parler de mod, british-R&B, etc. En ce qui concerne le reste de l'Europe on parle également plus volontiers de beat music même si parfois les groupes sonnent davantage comme le garage-rock américain... C’est certes compliqué et un peu pointilleux sur les bords, mais vous allez comprendre le pourquoi du comment.

(The Kingsmen - Louie Louie)

Le garage-rock est la réponse du loup à la bergère. Qu'allaient pouvoir faire les ados américains buveurs de coca-cola face à l'invasion britannique ? Se laisser faire ou réagir? Ils ont décidé de prendre les armes (guitare-basse-batterie et clavier) et de combattre l'assaillant en essayant de placer des 45 tours dans les charts plutôt qu'en pratiquant la politique de l'autruche... Les anglais avaient été influencés par la Motown et Buddy Holly ? Les américains le seraient par les groupes anglais. Certains prennent les Beatles en modèle (Byrds ou Remains) mais la plupart des groupes seront surtout séduits par la musique sexuelle des Stones, les riffs vengeurs des Kinks et les délires proto-psyché des Yardbirds (groupe ayant beaucoup tourné sur les terres du Nouveau Monde). Forcément les américains digèrent ces influences et y ajoutent une couleur locale. En plus du rock’n roll il ne faut pas oublier le rôle fondateur du frat-rock (les Kingsmen, par exemple) ou du surf-rock (comme celui des Trashmen). Louie Louie est probablement le premier morceau garage rock : hyper facile à jouer et avec un texte possiblement cochon (*1), c'était alors la chanson parfaite en guise de bande son pour les beuveries étudiantes des fraternités.

(Remains - Why do I cry)

Le garage-rock démarre donc vers 1963 mais connaitra son pic artistique entre 1965 et 1967. C’est plus ou moins lorsque les autres genres en vogue à l’époque déclinent (surf et rock’n roll) que le garage fait ses classes et s’installe dans les cœurs. A son tour il laissera d’ailleurs sa place à des choses peut être plus chiadées mais nettement moins fun : le prog, la musique psyché, etc. Deux approches du garage-rock coexistent et se recoupent partiellement : historique et esthétique.

La biographie des musiciens est presque toujours la même : une bande de potes de lycée habitant dans le même quartier et répétant dans un garage ou dans le salon de la maison familiale. Le manager est souvent le papa du batteur tandis que le grand frère conduit le van pour mener le groupe à son concert pour le bal de promo du lycée de la ville d'à coté. De ce point de vue, des groupes très "pop" comme les Remains ou les Knickerbockers ont été considérés comme garage par ceux qui considèrent que ce qui compte c'est surtout l'origine géographique et l'époque.

(The 13th Floor Elevators - You're gonna miss me)

D’un point de vue esthétique, certains passionnés ont essayé de définir l'essence de ces groupes, ce qui faisait leur homogénéité : c'est un job loin d'être évident d'autant plus qu'à l'époque (au milieu des années 60), on n’avait aucune notion, aucune case dans laquelle ranger les groupes en question. On en est donc arrivé à une définition en terme de style : le garage est une musique directe et crue (pas de production trop policée ou d'arrangements compliqués), l'énergie très présente et pas tout à fait maitrisée (il faut que ce soit sauvage !), les guitares doivent être aigrelettes (présence d'une fuzz souhaitée), et enfin, élément très distinguant/distingué : un orgue-combo rital (*2).

(Love - My little Red Book)

Outre les sus-mentionnés groupes de la British Invasion, du rock’n roll et compagnie (surf, frat), le garage s'est enrichi au contact du folk-rock et de la musique psychédélique. Le premier album de Love est un bon exemple de cette fertilisation croisée, un pied dans le garage le plus brutal (leur reprise de My little red book) et l'autre dans le folk rock des Byrds.

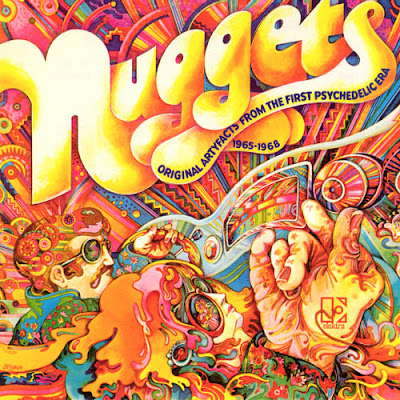

(La compilation "Nuggets" de Lenny Kaye permettra au garage-rock d'inspirer les générations suivantes)

Vers 1967-68 le garage s'éteint de lui-même. Il y a eu l'évolution de certains musiciens vers une pratique onaniste de leur instrument (la technique au détriment de la spontanéité). Il y a eu les nombreux appelés au Viet'. Et puis il y a eu le passage du temps et les adolescents d’hier ont dû se trouver une responsabilité et un job régulier, et les rangs garagistes se sont épuisés. Cette rupture de stock fut néanmoins temporaire, car si en 1972 lorsque Lenny Kaye compile ses "Nuggets" (une compilation de singles plus ou moins obscurs de rock garage ou psychédélique et de beat-music et merseybeat, NDLR) sur le label Elektra tout le monde a l’air de l’ignorer, il n'en sera pas de même quand Sire rééditera les légendaires pépites en 1976. La seconde moitié des 70’s voit alors un regain d’intérêt pour le rock des 60’s (*3) tandis que dans les années 80, un revival s'organise autour de labels comme Voxx, Get Hip ou Moxie (*4). En 2011 le garage se porte très bien, merci pour lui.

Alex Twist

D'autres titres à écouter d'urgence :

? and the Mysterians - 96 Tears

The Sonics - Psycho

The Seeds - Don't push me too hard

Music Machine - Talk talk

Paul Revere and the Raiders - Just like me

The Standells - Dirty water

The Castaways - Liar, liar

The Electric Prunes - I had too much to dream last night

The Brogues - I ain't no miracle worker

The Chocolate Watchband - Sweet young thing

The Bob Seger system - 2+2=?

Thee Midnighters - Jump Jive & Harmonize

The Tamrons - Wild man

The Unrelated Segments - Cry, cry, cry

Teddy and his Patches - Suzy creamcheese

The Litter - Action woman

The Squires - Going all the way

The Jesters of Newport - Stormy

The Driving Stupid - The horror asparagus story

The Monks - I hate you

The Third Bardo - I'm five year ahead of my time

The Five Americans - I see the light

The Other Half - Mr Pharmacist

Mouse and the Traps - Maid of sugar maid of spice

The Sparkles - No friends of mine

The Leaves - Hey Joe

? and the Mysterians - 96 Tears

The Sonics - Psycho

The Seeds - Don't push me too hard

Music Machine - Talk talk

Paul Revere and the Raiders - Just like me

The Standells - Dirty water

The Castaways - Liar, liar

The Electric Prunes - I had too much to dream last night

The Brogues - I ain't no miracle worker

The Chocolate Watchband - Sweet young thing

The Bob Seger system - 2+2=?

Thee Midnighters - Jump Jive & Harmonize

The Tamrons - Wild man

The Unrelated Segments - Cry, cry, cry

Teddy and his Patches - Suzy creamcheese

The Litter - Action woman

The Squires - Going all the way

The Jesters of Newport - Stormy

The Driving Stupid - The horror asparagus story

The Monks - I hate you

The Third Bardo - I'm five year ahead of my time

The Five Americans - I see the light

The Other Half - Mr Pharmacist

Mouse and the Traps - Maid of sugar maid of spice

The Sparkles - No friends of mine

The Leaves - Hey Joe

(*1) : Une chanson écrite par Richard Berry & the Pharaohs, elle était un "classique" des groupes du coté de Seattle en live et notamment les Wailers. Les Kingsmen en feront le tube que l'on connait lors d'une session d'une heure à la fin d'une journée de studio. Les paroles difficilement intelligibles ajoutent du piment, certains y entendant des paroles cochonnes ou des messages subliminaux... Le FBI malgré de nombreuses recherches fera cependant choux blanc. A noter que d'autres chansons de Richard Berry trouvèrent une seconde vie entre les mains de groupes garage du coin comme les Sonics (Have love will travel).

(*2) : Tels que le farfisa ou le voxx pour les plus riches. Il faut écouter par exemple 96 tears de ? and the Mysterians ou Liar liar des Castaways pour comprendre la nature profonde de ce son : bon marché, criard et agressif ! Ne dites jamais à un amateur de garage puriste que vous aimez le Hammond il vous rigolera au nez en vous mentionnant Deep Purple ou Emerson Lake & Palmer. Certes, le B3 est réservé aux bourgeois et un lycéen ne pouvait pas se le payer en 1965. On n’est pas là pour la chaleur mais bel et bien pour trouver un truc qui bourdonne dans les oreilles.

(*3) : La série Pebbles voit le jour en 1978, son nom est une référence directe aux Nuggets (Pépites/Cailloux). Bam Caruso est fondé en 1983. Les Compilations "Back From The Grave" apparaissent en 1983. Le premier Ugly Things est édité en 1983.

(*4) : Voxx est le label fondé par Greg Shaw après Bomp, avec une orientation 60’s. Get Hip est un label fondé par les Cynics de Pittsburgh, toujours en activité (et plutôt en forme). Moxie est le label des Miracle Workers. Quelques groupes du revival des années 80 : Droogs, Fleshtones, Fuzztones, Crawdaddys, Tell-Tale-Hearts, The Creeps, The Pandoras, The Lyres, DMZ, The Optic Nerve, Chesterfield Kings, Les Playboys, Los Negativos …